Annealing。冷間加工・焼入れetcの影響で生じた残留応力などを除去し、軟化を目的として行われる熱処理。

Annealing。冷間加工・焼入れetcの影響で生じた残留応力などを除去し、軟化を目的として行われる熱処理。焼きなまし温度727℃以上(正確には亜共析鋼で『A3変態点+50℃程度』、過共析鋼で『A1変態点+50℃程度』)の焼き鈍しを "完全焼きなまし" と呼び、残留応力を含むそれ以外の全ての除去を目的とする。

焼き鈍し温度が再結晶温度(約500℃)以上且つA1変態点以下(通例600-650℃程度)の焼きなましを "応力除去焼きなまし" と呼び、残留応力の除去を目的とする。

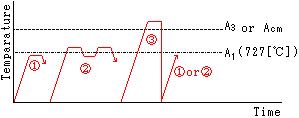

オーステナイトから除冷した鋼に存在する層状パーライトに形成される初析セメンタイトは、鋼の切削・塑性加工性を低下させる。そこで、その初析セメンタイトを球状化する事で焼きの均一化を計り、鋼の切削・塑性加工性、及び靭性・工具寿命を向上させる操作を "球状化焼き鈍し" と呼ぶ。尚、球状化焼き鈍しの温度操作は右図のような手順を踏む。具体的には「1.A1変態点直下まで加熱し、後に冷却」「2.A1変態点直上まで加熱後、直下まで冷却――と、加熱・冷却を繰り返した後、冷却」「3.A3変態点以上(case of 亜共析鋼)、若しくはAcm変態点(case of 過共析鋼)まで加熱した後に急冷し、再度1か2の操作を行う」。